Die vom amerikanischen Präsidenten ausgelöste Verunsicherung hinsichtlich der weltwirtschaftlichen Entwicklung hat Folgen für den Schweizer Immobilienmarkt.

Sensitive Nachfrage

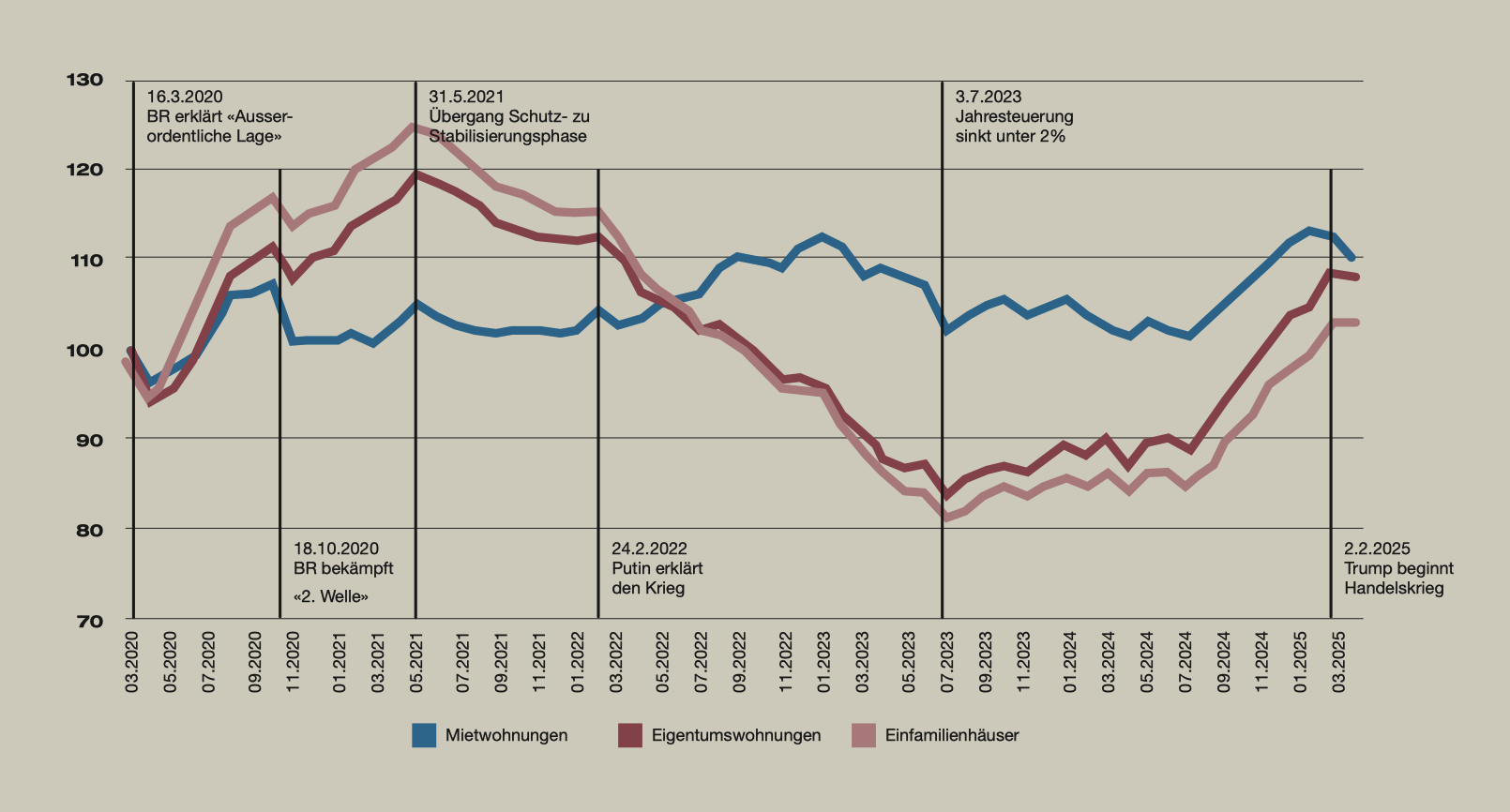

Die Nachfrage nach Mietwohnungen und Wohneigentum zeigte in den vergangenen fünf Jahren ein wildes Auf und Ab (vgl. Abbildung). Die auffälligsten Sprünge und Wendepunkte lassen sich allerdings ohne Probleme mit Ereignissen ausserhalb des Immobilienmarkts erklären: So führte der 1. Lockdown im März 2020 aufgrund der Covid-Pandemie im ersten Moment zu einem deutlichen Rückgang der an den Suchabos gemessenen Immobiliennachfrage. Bereits im April 2020 begann sich die Nachfrage – insbesondere jene nach Wohneigentum – aber zu erholen und setzte in den Sommermonaten zu einem kaum je gesehenen Höhenflug an.

Dieser wurde im Oktober 2020 jäh gebremst durch den für viele überraschenden 2. Lockdown. Doch auch jetzt hielt der Schock nicht lange an und die Nachfrageindizes bewegten sich bis im Mai 2021 abermals nach oben. Die darauffolgende Normalisierung der Situation führte wie erwartet zu einer Korrektur der ausserordentlichen Nachfrageentwicklung während der Pandemie. Die Nachfrage ging zurück, beim Wohneigentum deshalb stärker, weil dort der Anstieg dramatischer ausgefallen war.

Der Rückgang der Nachfrage nach Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser beschleunigte sich ab Februar 2022 jedoch massiv. Auslöser dafür war der Einmarsch der Russen in die Ukraine und die in der Folge durch die steigenden Energiepreise ausgelösten Inflationsängste. Die Notenbanken sahen sich zu Zinserhöhungen gezwungen, wodurch sich auch die Finanzierung von Wohneigentum verteuerte.

Der starke Rückgang der Wohneigentumsnachfrage kam erst zum Stillstand, nachdem die Teuerung Mitte 2023 wieder ins Zielband der Schweizerischen Nationalbank (SNB) zurückgekehrt war. Diese Zinswende und die positive Wirtschaftsentwicklung hatten ab Juli 2023 einen erneuten Anstieg der Immobiliennachfrage zur Folge.

Nationalbanks Werk…

Noch in der Dezemberausgabe 2024 der Immobilia gingen wir bei unserer Prognose der Wohneigentumsnachfrage für 2025 davon aus, dass die treibenden Kräfte hinter dem Nachfrageanstieg im laufenden Jahr Bestand haben werden (vgl. «Wohneigentum: Wohin geht die Reise 2025?»). Die Konjunkturprognostiker sagten für 2025 eine leichte Wachstumsbeschleunigung voraus, und auf der Zinsseite wurde erwartet, dass die SNB den Leitzins in zwei Schritten weiter senken würde. Wir prognostizierten deshalb einen weiteren Anstieg der Eigenheimnachfrage, der sich angesichts der Angebotsentwicklung auch in einem weiteren Preisanstieg niederschlagen sollte.

Auf der Zinsseite hat sich die Situation seit der Dezemberprognose nicht dramatisch verändert. An ihrer letzten Sitzung im Dezember hat die SNB den Leitzins mit einem ungewöhnlich grossen Zinsschritt bereits auf 0.5 Prozent und im März 2025 weiter auf 0.25 Prozent gesenkt. Hier dürfte er gemäss den Zinsprognostikern erst einmal verharren. Nach dem Anstieg der Langfristzinsen haben sich die langfristigen Festhypotheken gegenüber Ende 2024 trotzdem leicht verteuert, was den Einfluss der Zinsseite auf die Eigenheimnachfrage zumindest abschwächt.

…und Trumps Beitrag

Die vom amerikanischen Präsidenten ausgelöste Unsicherheit, was die weltwirtschaftliche Entwicklung betrifft, bringt die damaligen Prognosen für das Wirtschaftswachstum allerdings gewaltig ins Wanken. Der von Trump losgetretene Handelskrieg mit China, Mexiko und Kanada und darauffolgenden Zollerhöhungen und Ankündigungen von Zollerhöhungen für gewisse Güter aus anderen Ländern weckten weltweit grosse Befürchtungen. Sie drohen, entsprechende Spuren im Welthandel zu hinterlassen, was keine guten Nachrichten für eine kleine offene Volkswirtschaft wie die Schweiz sind. Entsprechend beginnen die Konjunkturprognostiker, ihre Wachstumsprognosen für das laufende Jahr zu korrigieren. Die Experten des Prognoseinstituts BAK Economics machten Mitte März den Anfang und senkten ihre Wachstumsprognosen für das sporteventbereinigte reale Bruttoinlandprodukt für 2025 auf 1,2%. In der Begründung schrieben sie u. a.: «Unternehmen halten sich in einem solchen Umfeld mit weiterreichenden Entscheidungen möglichst zurück – ein wesentliches Hindernis für Investitionen.»

Die grösseren weltwirtschaftlichen Unsicherheiten und eine Eintrübung der Konjunkturaussichten bleiben nicht ohne Wirkung auf die Wohnungsnachfrager in der Schweiz. Nachdem die Mietwohnungsnachfrage bereits im Februar leicht gesunken war, hat sich der Rückgang im März beschleunigt. Und auch bei der Nachfrage nach Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern scheint sich inzwischen eine Trendwende abzuzeichnen.

Ausblick

Wir gehen heute deshalb davon aus, dass der Einfluss der sinkenden Zinsen auf die Eigenheimnachfrage eher geringer als erwartet ausfallen dürfte als prognostiziert und letztlich von den aufkeimenden Unsicherheiten hinsichtlich der weltwirtschaftlichen Entwicklung überlagert werden wird. Konkret erwarten wir, dass sich die Trendwende bei der Nachfrage nach Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern in den nächsten Monaten bestätigen wird. Allerdings wird der absehbare Rückgang wohl nicht ausreichen, um eine Trendwende bei den Eigenheimpreisen auszulösen. Dort ist allenfalls zu erwarten, dass der Preisanstieg im laufenden Jahr vielleicht nicht ganz so gross ausfallen wird, wie noch im Dezember prognostiziert.

Ähnliches gilt auch für den Mietwohnungsmarkt, wo der abzeichnende Rückgang der Nachfrage nicht stark genug ausfallen dürfte, um an der angespannten Situation in vielen regionalen Mietwohnungsmärkten Grundsätzliches zu verändern. Zu erwarten ist auch hier ein weiterer Anstieg der Angebotspreise – Trump hin, Weltwirtschaft her.